"墙"语灵动——做和课程相辅相成的主题墙

孩子眼前有一面墙,

是探索与学习的容器;

展现着成长的脚步;

体现了每一个“我”的兴趣需要;

蕴藏着幼儿园独特文化内涵;

也让孩子真正成为环境的小主人。

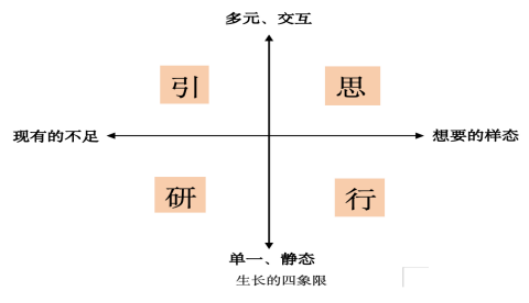

幼儿园墙面环境作为教师实施幼儿园课程的“主战场”之一,在时空转换中体现的是教师对课程理念、价值层面的判断,是教育方法微观而具体的实施,是教师课程领导力不断提升的缩影。11月秋光正好,杭州市仙林实验幼儿园围绕《做和课程相辅相成的主题墙》开展了园本研修。为了提升教师主题环境创设的能力,幼儿园邀请拱墅区教育研究院学前部主任蔡振岚和吕春妹老师与会指导,从引、思、研、行四步开启“做和课程相辅相成的班级主题墙”的现场研修。

01 引—相辅相成的主题墙

《跟我一起》同回顾++++

一分多钟的短片,《跟我一起》回到一年多前场景化学习开展之初;《跟我一起》回顾和孩子一起充实的每一天;《跟我一起》再一次打开关于场景化学习的深度研讨。

在前期场景化学习的探索初期,仙林幼一直围绕《聚焦“场景化学习”提升教师绘本特色课程的实施能力》展开研修。从课程审议、教学模式、备课模式、虚实共生的研修模式展开深度探讨。希望在泛在学习环境中,孩子根据自己的需要,在自由的时间、多样的空间,以多样的方式进行学习,把所有的环境都变成学习的空间。

“数智赋能”引困惑++++

通过希沃白板与三维超媒体空间的完美链接,随机、直观呈现每个班级对主题墙创设的困惑,相同困惑同类合并与补充说明。经过归类发现老师们对如何让墙面产生更好地互动性和兴趣,如何表征、如何更好呈现项目脉络存在着较大困扰。

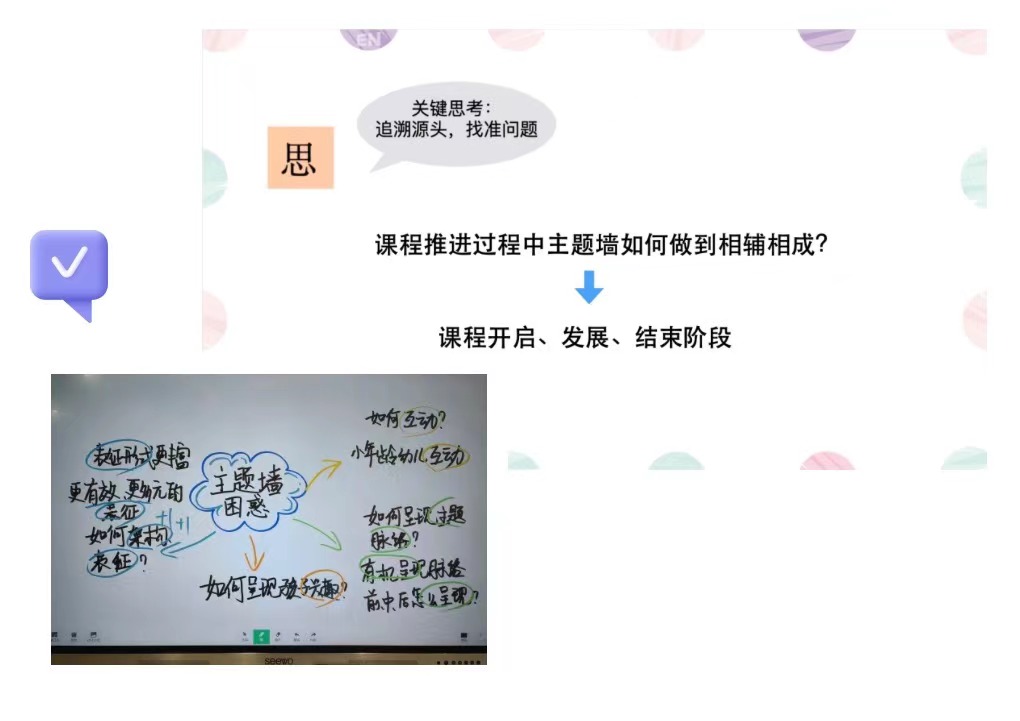

02 思—追溯源头找准问题

思关键++++

教师基于理念,追溯源头,找准问题,互相讨论共同进行现场梳理。在讨论中,教师关注课程实施与主题墙的关系,如何根据孩子的需求设计主题墙,如何跟随课程实施的脚步推进墙面创设,将主题墙与整体环境融合,与幼儿互动,并定期更新和评估主题墙的效果。通过关键问题的思考和提炼,思考从课程开启、发展、结束三阶段深入展开研修。

03 研—思维碰撞寻找方法

共研修++++

老师们分成三组,从课程开启、发展、结束三个阶段借助思维导图进行头脑风暴寻找方法,进行了一场头脑思维的碰撞。运用世界咖啡的形式进行信息互通,进行信息汇总交流,关注可行性,在互相的交流、思想碰撞中,对于环境的支持策略有了明晰的指引。

04 行—摩拳擦掌优化环境

行实践++++

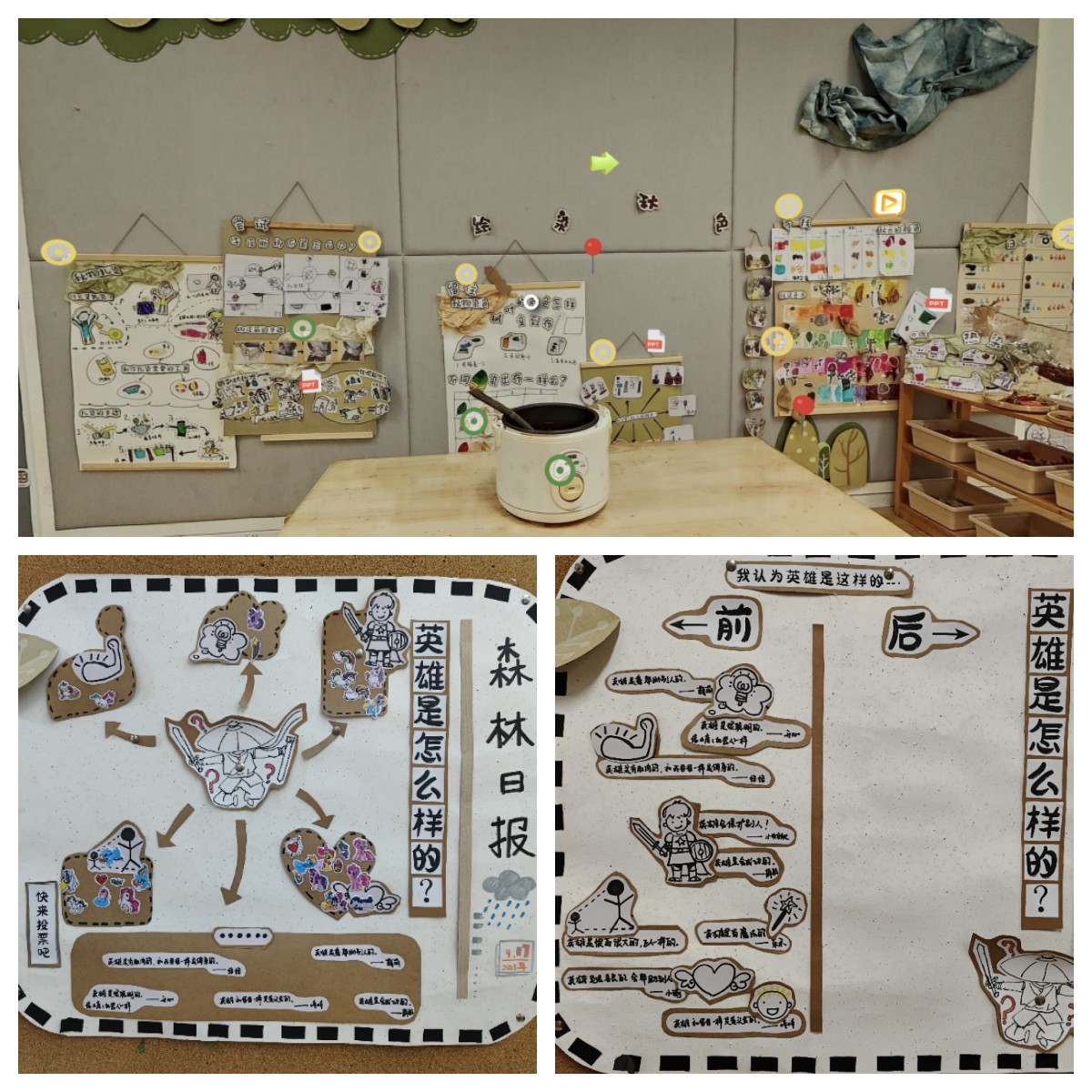

通过此次园本研修,教师们对当前课程开启、发展、结束三个阶段主题墙表征的可行性有了更深度的理解。幼儿通过自己的“一百种语言”来表达对主题活动的探索与学习,这些表征能够以文字以及图面等多种形式呈现于前面,目的在于让幼儿与主题墙的关系转化为 “我与你”的关系,这样才有利于主题墙教育功能的发挥。

专业点评促提升

蔡振岚(拱墅区教育研究院、学前部主任、教研员)

蔡振岚老师对幼儿园的教研形式给予了高度肯定,欣赏仙林幼老师们教育意识—主题墙是将散点式的幼儿表征有机呈现的地方。认为孩子原始的材料需要经过教师引导,和幼儿进行交流、统计和梳理,让幼儿的经验经过一个梳理的过程。她强调关注幼儿真正感兴趣的事物,即与幼儿直接相关的事物。她提出了如何在形式上提高主题墙的“二次对话”,让主题墙能够引发幼儿的高效互动,例如小班可以保留亲亲一家人的经典形式;在主题引发之前,可以通过绘本或图片等刺激物呈现在主题墙上,简单而有效地引发幼儿的兴趣;在结束阶段,主题墙可以作为主题结束的“教具”,一起回顾经验。制作成一本书,放入成长册或是放在阅读区……与孩子一起讨论主题墙何去何从。蔡老师也希望教师们始终以幼儿为本,立足于幼儿的发展,不断细化、深化和优化环境创设,以满足幼儿个性化发展的需求,真正发挥主题墙的教育价值。

吕春妹(拱墅区教育研究院、学前教育研究员)

吕老师肯定了本次园本研修的教研思路,注重聚焦教师困惑,并灵活运用多元化的数字化手段丰富教研形式,使得研修现场积极互动有效开展。针对教师现场反馈和不清楚之处,能通过思维碰撞明确方向。同时建议,需强调为何要进行主题墙创设以及如何以研修初衷为焦点展开讨论,注重活动的价值和意义。由此,整个讨论过程才能确保所做的事情能真正促进孩子的发展,并确保孩子理解和看懂眼前的一面墙。也寄希望仙林幼的老师们,能不断提升教研水平,将幼儿与主题墙的关系转化为一种互动关系,更有利于发挥主题墙的教育功能。

齐向前++++

最后,蔡振岚和吕春妹教研员在高虹园长的带领下,对幼儿园正在进行的主题活动和环境进行了参观,了解了幼儿在“场景化学习”中的学习与收获。

本次参与式教研,在世界漫谈、互助诊断、辨析梳理、专家引领中,让老师们对主题墙的创设有了新收获与新启发。相信通过本次研修,老师们能够及时投入到实践当中,在持续的探索中真正做到创设基于儿童视角的环境,将秉持儿童本位的课程环境创设理念,支持儿童自主,满足儿童需求,鼓励幼儿在与环境的互动中主动学习。