中秋节杭州15岁女生溺亡!离家出走因玩电脑被父亲指责!孩子沉迷游戏到底该怎么和他沟通?

中秋节本是一个团圆的日子,但是杭州一名15岁少女被发现溺亡在池塘里。

真相是什么?据杭州日报微博报道——

“23日下午两点左右,父亲看到15岁的天天在玩电脑,就数落了几句,天天则说自己刚看了两个多小时的书,随后天天离开家,父亲还以为她去找同学玩了。结果下午5点多,她还没回家,家里人在外找了一圈没发现人就报了警。中秋节的早上,在天天家附近的池塘发现了她的拖鞋,最终,救援人员在池塘里找到了天天,天天父母已经哭得不能自己。”

看到这一新闻,不免让人痛心。我们的初中生、高中生们都处在青春期,这一时期家长和孩子沟通问题非常重要,稍不小心就会酿成大错。在网上有不少这样的新闻:

因为沉迷游戏,被父亲说了几句,11岁男孩转身把自己的手指剁下。

因为被妈妈没收了小说,孩子选择跳楼。

......

难道真的是“现在的孩子说不得”?

沉迷游戏又该如何沟通?

徐方忠,心理学博士,主任心理师,教授,硕士生导师。现任浙江省立同德医院(浙江省精神卫生中心)临床心理科主任。

针对这一事件,就家长如何和青春期的孩子沟通的问题,徐主任向广大家长作出专业的指导:

发生这样的事情,确实为这个家庭感到非常遗憾,真是太可惜了。这一事件说明家庭教育、亲子关系存在问题。

事件中,“父亲看到15岁的天天在玩电脑,就数落了几句,天天则说自己刚看了两个多小时的书,随后天天离开家,” 实际上,这仅仅是故事发生前的片段,人们往往从表面来看,父亲就说了天天几句,这孩子怎么就去跳池塘了呢。但从心理健康的角度看,天天的行为,是长期家庭问题累积的结果,父亲最后的几句话是压垮骆驼的“最后几根稻草”。所以,问题的症结应该是父母需要创建并维护良好的家庭环境,保持良好的亲子交流关系,这样才能促进孩子的心理健康。

良好的家庭环境,是儿童心理健康发展的基础,具体包括家庭中成年人之间关系和谐,成人与孩子之间关系和谐,同时家长有良好的心理健康水平。父母的义务,就是要把家庭变成乐园,营造良好的家庭氛围。家庭环境影响着一个人的精神“长相”,家长的思想、行为会从各个层面辐射到家庭生活中,继而塑造出各个独特的孩子;在良好家庭氛围中成长的孩子往往可以培养出健全的人格,同时心理健康,乐观向上,合群自信,情感丰富、意志坚强等,不良的家庭环境则会使孩子性格缺陷,心理健康水平低,经常受批评、父母过分严厉要求的孩子往往情绪低落、自信心低,神经质等;维持良好的家庭环境,良好的亲子互动沟通,既是良好家庭氛围的表现,也是促进孩子心理健康的必要措施,家长具体可以从下面几个方面进行实践:

(1)父母合理的爱孩子。日常生活中对孩子关心疼爱,但不能溺爱;父母要以身作则培养孩子良好的道德品质,如诚实、有礼貌、不自私等。夫妻之间、公婆之间、叔嫂之间、兄弟之间要互敬互爱、互相关心体贴,给孩子创造一个家庭成员之间感情融洽、宽松舒畅的生活环境。这样环境中成长的孩子,心理状态就比较稳定。

(2)建立良好的规则意识。儿童从一个“生物人”成长为“社会人”的过程中,是需要逐步学习有关人类社会的规则的。儿童学习规则时,一是父母言传身教,要求儿童做到的方面,家长也应该同样做到,家长应该是孩子的好榜样;二是教育方式以鼓励为主的,适当使用惩罚方法,促进孩子良好行为习惯的形成。棍棒教育,不仅不能培养良好的行为规范,也使亲子关系更加恶化,孩子心理健康水平更差。

(3)家长对待孩子的教养方式需随着孩子年龄的增长而改变。孩子小的时候,家长往往对孩子照顾细致入微,管理孩子方方面面的事情,这当然有利于孩子的心理行为的培养,培养出符合社会需要的良好的行为; 但随着孩子年龄的增加,父母对孩子的管理、教养,不能事事严管,应该及时退出孩子自主可以做好的行为领域,尊重孩子的独立性、创造性、自主性。父母根据孩子的合理需要提供合理帮助,保持默契的亲子互动关系。

(4)与孩子交流时,家长要有同理性。家长与孩子,肯定存在巨大的不同;所以当孩子出现与家长不一致的时候,家长可以尝试从孩子的角度来理解问题,对孩子的错误需要有包容心,然后再引导孩子去解决问题,在过程中进行鼓励。这样,孩子可以感受到家长对其巨大的关怀,心态也健康稳定。

(5)合适的学习压力和目标。 许多家长对孩子的学习要求过高,导致孩子学习压力太大,长此以往,则导致孩子抑郁、焦虑问题的发生,厌学,甚至自残自伤。所以当孩子表现出闷闷不乐、愁眉苦脸、失眠、不想上学等苗头时,家长需要及时反思自己给孩子的压力,帮助孩子减压,并建立合理的学习目标。

(6)保持家庭娱乐、放松的活动。 现代社会,大家忙忙碌碌,往往身心出现疲劳,家人间的交流也会缺乏。因此日常生活中,安排一些家庭娱乐活动是促进家庭成员身心愉快、健康的良好措施。 如一家人一起郊游、爬山、看电影等。通过家庭的共同活动,使大家身心得到放松。在活动中,也增加了家人之间的良好互动,家庭环境也更和谐了。

除此之外,大家应该也注意到了,在现在的亲子矛盾中,电子产品、网络游戏往往扮演了重要的角色。现在同学们接触电子产品的渠道很多,各式各样的网络游戏更是让人目不暇接,看到自己的孩子经常在用电子产品,在玩游戏,许多家长自然会有意见。

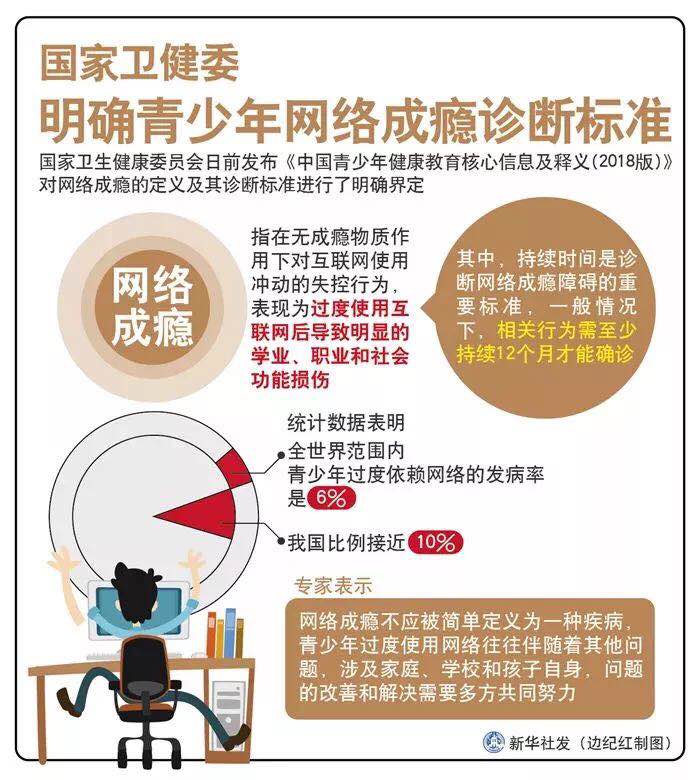

那么,你知道如何判断“网络成瘾”吗?日前,国家卫生健康委员会日前发布《中国青少年健康教育核心信息及释义(2018版)》,对其定义及诊断标准进行了明确界定。

2017年底,世界卫生组织宣布设立的“游戏障碍”疾病,归类为精神障碍;在2018年新版的《国际疾病分类》中,专门为“游戏成瘾”设立条目,并明确9项诊断标准,以帮助精神科医生确定患者是否对游戏产生依赖。

徐主任告诉我们,确诊“游戏障碍”疾病往往需要相关症状持续至少12个月,如果症状严重,观察期也可缩短。 现行标准中一共列出了9种症状,一般要满足其中5项,才可考虑后续判断条目。家长朋友们可以通过这些症状来判断:

1. 完全专注游戏;

2. 停止游戏时,出现难受、焦虑、易怒等症状;

3. 玩游戏时间逐渐增多;

4. 无法减少游戏时间,无法戒掉游戏;

5. 放弃其他活动,对之前的其他爱好失去兴趣;

6. 即使了解游戏对自己造成的影响,仍然专注游戏;

7. 向家人或他人隐瞒自己玩游戏时间;

8. 通过玩游戏缓解负面情绪,如罪恶感、绝望感等;

9. 因为游戏而丧失或可能丧失工作和社交。

各位同学们,如果觉得自己有这些症状,该怎么做?徐主任表示,青少年在游戏成瘾前,应该自觉管理自己的游戏行为和上网时间,防患于未然,做到以下几点:

(1)除了上学期间不接触手机、电脑外,周末、假期尽量也不使用手机电脑,即使使用,也仅局限在学习功能上。

(2)认识到游戏成瘾的危害,不接触与游戏有关的资料,不看游戏广告、不看游戏群内的信息,不与同学朋友谈论游戏,不看游戏视频等等。

(3)即使使用电脑,也主动控制自己使用的时间,接受父母监督。

(4)家里的电脑、手机,不放在孩子的房间或其他孩子容易得到的地方。

(5)提高学习兴趣,增加学习价值观,把注意力投向学习活动。

(6)增加人际交流,扩大现实生活中的人际交往。

(7)增加户外文体活动,包括跑步、游泳、打球、看电影等活动。

(8)不去网吧。

浙公网安备 33010602003188号

浙公网安备 33010602003188号